MENU

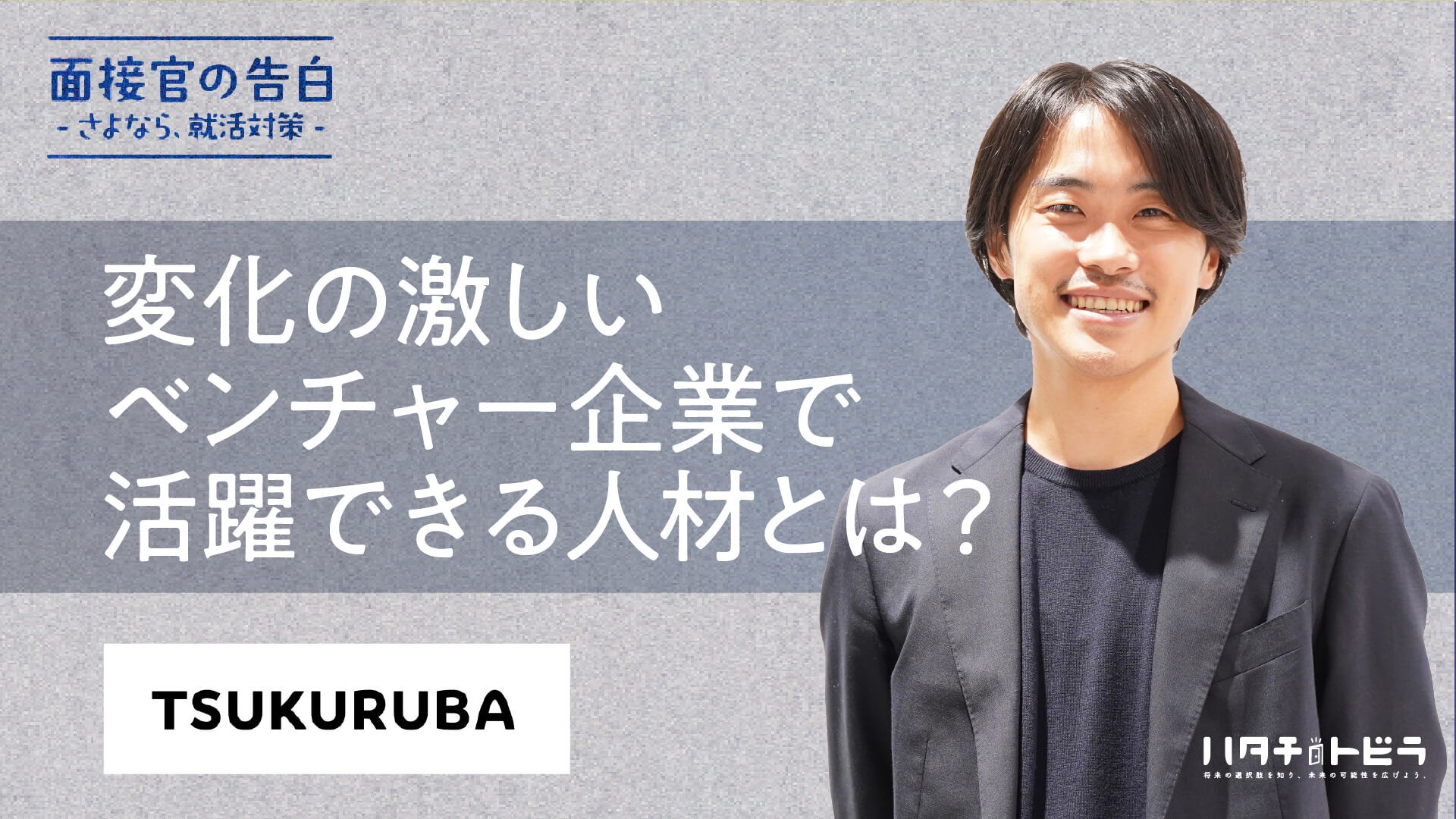

さよなら、就活対策

貴重な大学生活を“就活対策”で消耗していませんか?

誰も教えてくれない 「面接の裏側」 を紐解き、これからの大学生活を問い直す“面接官の告白”。

今回インタビューしたのは、「ひとを科学し、寄り添いをつくる」をミッションに掲げ、AI技術を活用したシステム提供や販売支援を行う株式会社Sapeet(サピート)。東京大学発の技術系ベンチャー企業です。

事業拡大に伴い、2026年4月入社の新卒採用が本格化中のSapeetの人事責任者 町田さんに、「面接官が知りたいこと」「合否判断の決め手」などを詳しく伺いました。

Sapeet|新卒採用のこだわり

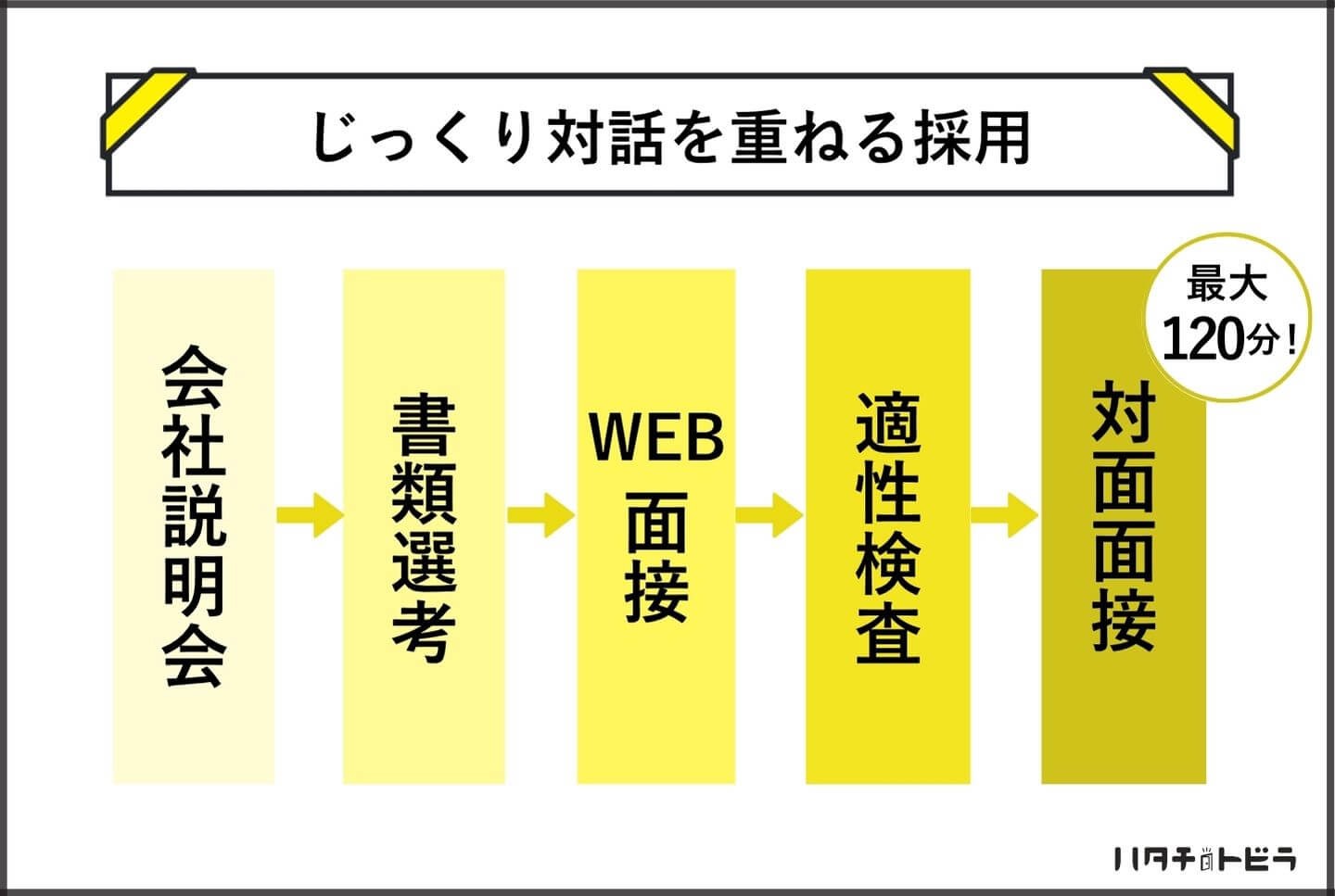

Q. 選考フローと、新卒採用のこだわりを教えてください。

書類選考のあと、2回程度のWeb面接と適性検査(言語/非言語、性格)を行い、その後に1~2時間の対面面接を行います。対面面接の前には社員や人事との面談やランチを複数回実施しながら、Sapeetではどのようにキャリア形成ができるのか、自身の特性ややりがいの言語化を一緒に考えることもあります。誰にどんな順番で会ってもらうかは、状況に応じて柔軟に変えています。

会社側が学生を選ぶだけではなく、学生に選ばれる企業にならないといけないと考えていて、対等な立場でじっくり対話を重ねることを意識しています。ベンチャーは内定を出すのが早い傾向にあると思いますが、私たちは軽い内定を出さないことにこだわっています。

Q. 「選び・選ばれる」ために、どんな工夫をしていますか?

まずはSapeetのことを理解してもらうために、オンライン会社説明会だけではなく、オフライン型のプロダクト体験会などを開催して、サービスや風土を肌で感じられるような情報開示を意識しています。説明会の中でも、難しい言葉はなるべく噛み砕いて話すことを意識しており、事業やカルチャーへの理解を深めてもらいたいと思っています。

その上で「Sapeetに新卒入社するのが最も良い選択か、一緒に考えていこうよ」というスタンスで、思考の整理や価値観の言語化をサポートするようなコミュニケーションを重ねています。意思決定スタイルやモチベーションの源泉を知りたいので、定型的な質問だけで判断することはしません。僕個人としては、志望理由やガクチカはほとんど聞いたことがないんです(笑)。

選考での評価ポイント

Q.面接で見ているポイントや、評価軸を教えてください。

「“素直でいいやつ”かどうか」と「パーソナリティ・思考性」を見ています。

Respect all -いいやつであれ-

我々の行動指針のうちの1つに「Respect all -いいやつであれ-」というものがあります。

AI業界はとにかく変化が目まぐるしく、常識がどんどん移り変わっています。常に新しい知識やスキルをキャッチし、『ひとを科学し、寄り添いをつくる』取り組みとして、技術の社会実装をしていくためには、周りからのフィードバックを受け入れ、自分をアップデートできる柔軟性が大切です。

つまり「素直でいいやつ」というのは、仕事をする上で大切なスタンスのことを指しています。感謝を伝える、落ちているゴミをさっと拾えるなど、人として当たり前の「いいやつ」に加えて、そういう価値観や考え方を持つ学生に入社してほしいと思っています。

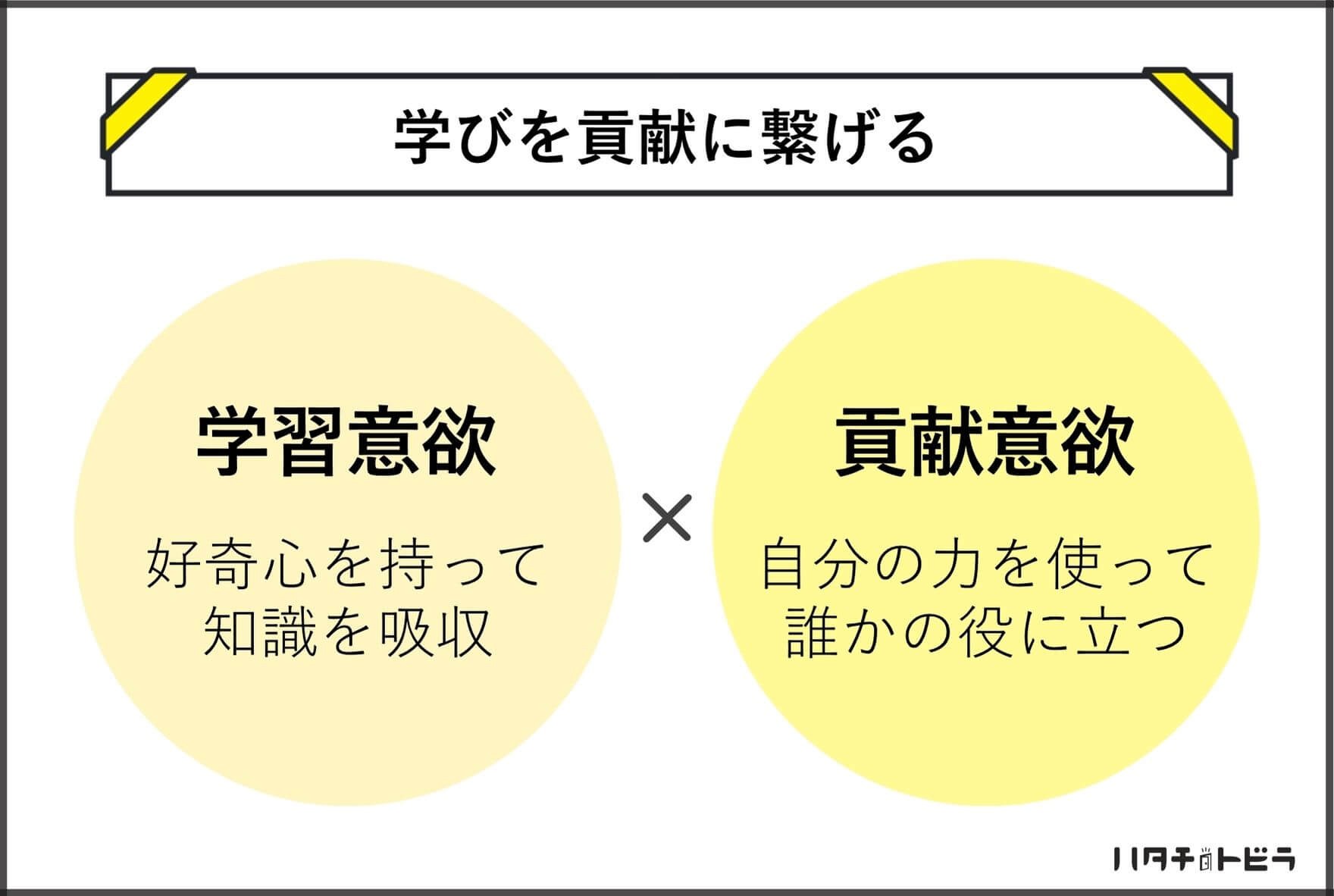

大切なのは「学習意欲」と「貢献意欲」

Sapeetは、知的好奇心の強いメンバーが多く在籍していますので、新しいことを知ろうとする姿勢は特に大事です。

好奇心を持って物事に向き合い吸収する「学習意欲」と、将来的にそれを社会や周囲に役立てていきたいと考える「貢献意欲」があるといいですね。自分から学ばず、会社に育ててもらおうと考えている人は難しいと思います。

加えて、本質的な「意思決定のスタイル」も見ています。

模範解答では見えない「本質」を知りたい

Q. 具体的に、どんな質問をするのですか?

学生が準備してきていないであろう、小学生や中学生時代の思い出エピソードなどを聞くことが多いです。そこから「当時はどうしてそう動いたのか」「その経験が今にどう繋がっていると思うか」「今振り返ってそれをどう評価するか」などと深く掘り下げます。小さい頃の話と現在の話を両方聞いてみると、どういう意思決定をする人なのかが見えてくるんです。そうした会話から、入社後、仕事の壁にぶつかったときには、どのようにその壁を乗り越えようとするのか、が判断しやすくなります。

誤解しないでいただきたいのですが、特定の意思決定スタイルを持つ人材を採用したいわけではありません。組織にはいろいろな特性や考え方を持った人材がいるべきです。それぞれのスタイルを最大限に尊重しながら、誰にどのポジション・役割をお願いすれば最大の成果を発揮するチームになるか、その集合体として事業がどう伸長するのかを考えるのが、人事の仕事だと思っています。

他にも「退職後はどんな状態でありたいですか?」と聞くこともあります。「2年後にマネージャーになりたい」といった短期的な目標も大事ですが、長期的な視点で自分の人生をどう考えているのか知りたいんです。

Q.過去の学生で、特に評価が高かったのはどんな人ですか?

視座が高く、手触り感をもって事業を大きく伸ばしていきたい、と伝えてくれた学生ですね。これは言い換えると、学習意欲と貢献意欲が高い学生です。

まだまだ私たちのフェーズでは制度や教育体制も十分整っていなかったり、SaaSプロダクトやソリューションも確立しきれていない部分があります。未完成であることに興味をもち、裁量高く自分が事業を伸ばしていきたいと考える学生の方は、バックボーンや未来・将来の話を聞いても、自分なりに言語化して逆算したアクションをしていることが多いように思います。

会話を通じてそういった部分を知ることができると、その学生にとってモチベーションが高まる仕事や入社後の活躍が想像できるようになり、安心して内定を出せるんです。

よくあるお見送り例

Q.逆に、お見送りになる人の傾向があれば教えてください。

限られた時間で深いレベルの相互理解が求められます。その意味で、用意された回答のみに終始してしまうと、本質が見えずにお見送りになると思います。本音や意思決定のスタイルが見えないと、入社後の想像がつきません。飾らない言葉で、自分の考えや価値観をオープンに語ってほしいです。

たとえば「Sapeetに対して懸念点はありますか?」という質問に「ありません!必ず御社に入りたいです」と答える学生には、「本当に?さらに深く知りたいと思っていることでもいいですよ」と突っ込みます(笑)。「他社と比較したときに、この部分を心配しています」などと素直に伝えてくれる方が、心を開いてくれていると感じます。

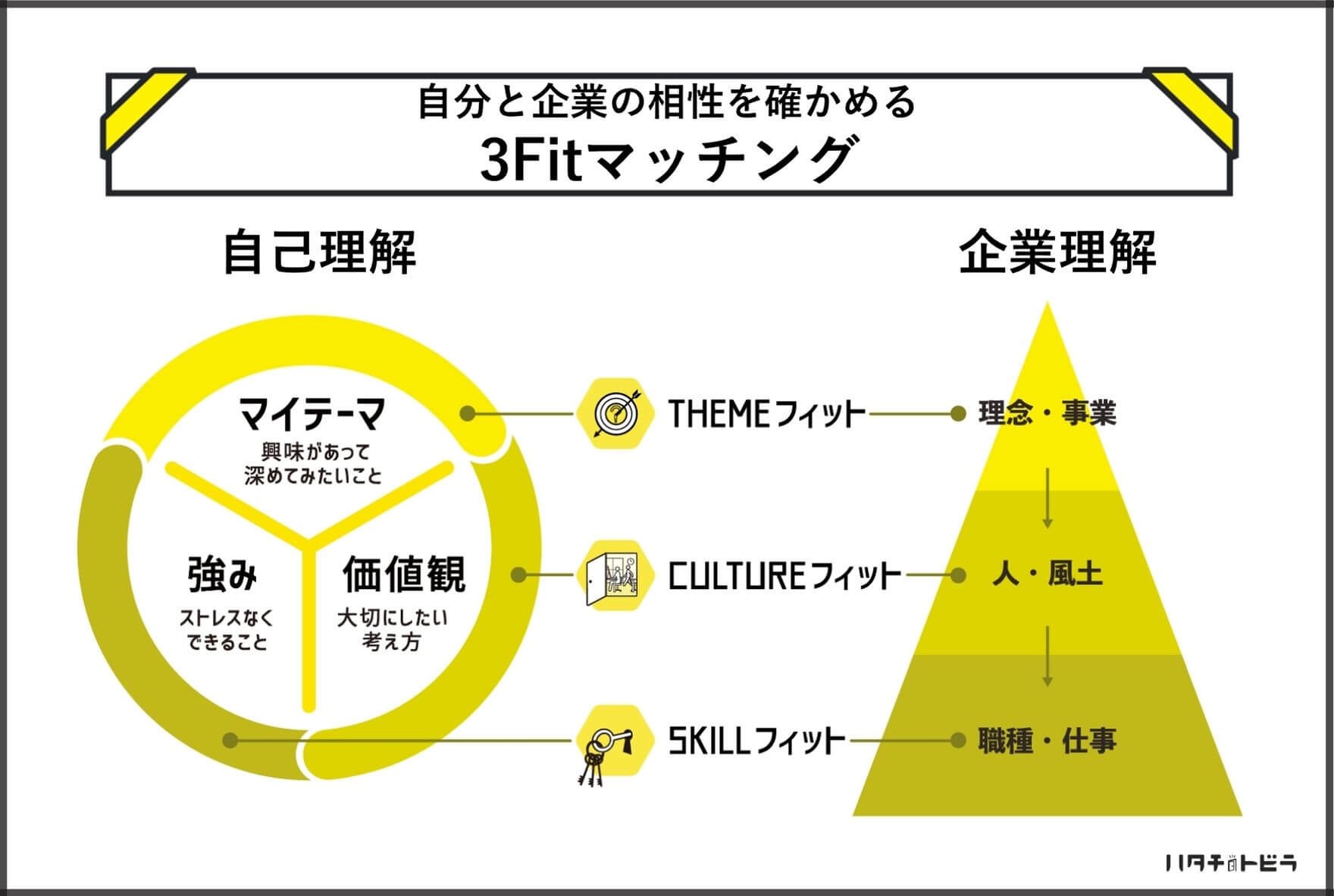

重視しているフィット

Q.3Fit( テーマフィット・カルチャーフィット・スキルフィット)の切り口では、特にどれを重視して採用していますか?

学生に即戦力となるような専門スキルは必ずしも求めていないですし、やりたいことが定まっていない学生も多いと考えているので、最優先事項ではありません。

どんな事業を作って社会や顧客に貢献するのか、どういう風土の中で働くのか、という価値観のマッチが大切だと思うので、特にカルチャーフィットを重視しています。

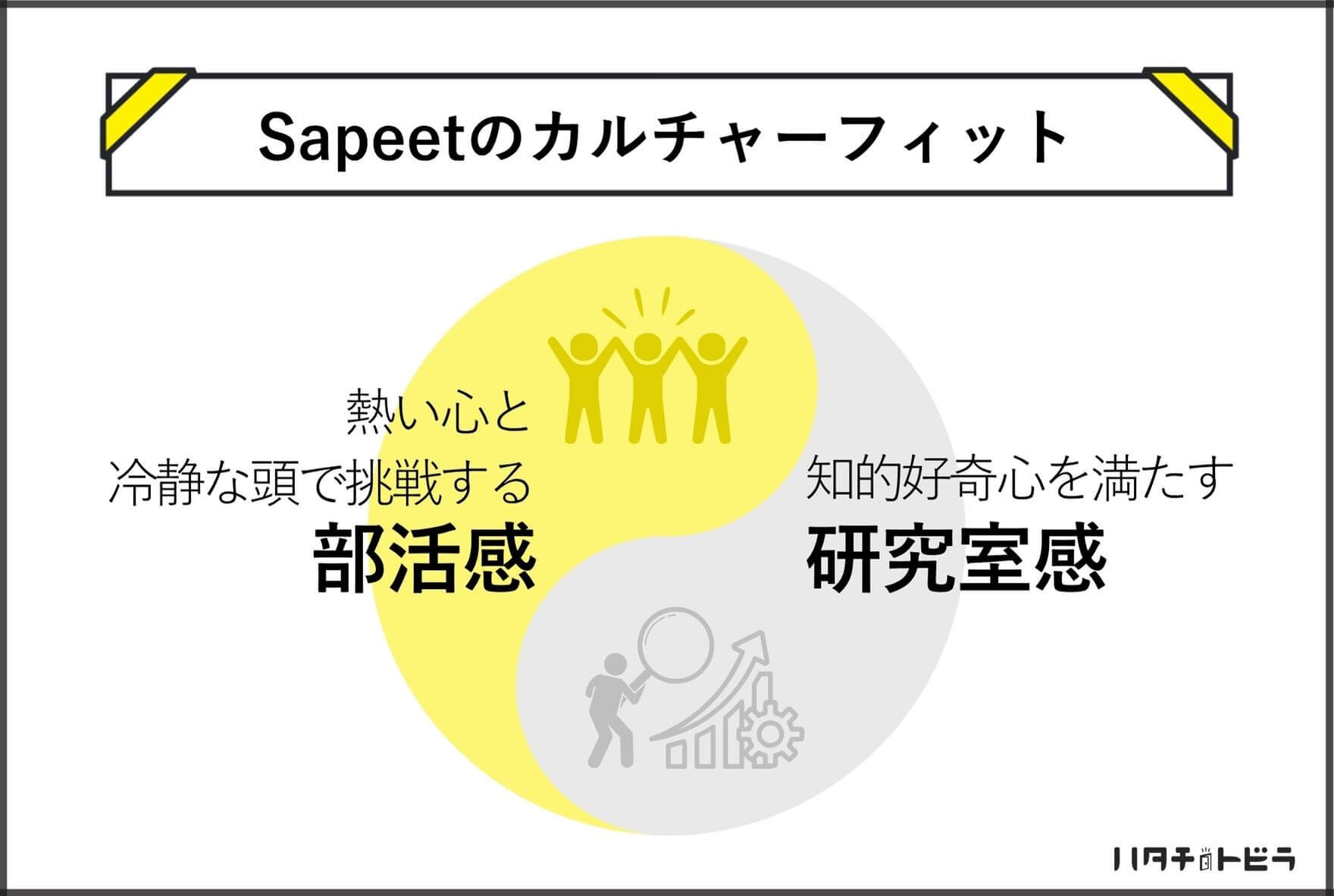

熱い「部活感」とロジカルな「研究室感」

Sapeetの組織カルチャーは、「部活感」と「研究室感」の融合です。「メンバー同士が肩を組み、熱い心と冷静な頭による意思決定を武器に全員で挑戦する一体感」が部活感で、「常に変化するAI領域で時代の変化を吸収し、知的好奇心が満たされるような仕事ができる環境・風土」が研究室感です。

この2つの要素が、Sapeetの組織カルチャーを特徴づけていると思います。先ほどお伝えした「素直やいいやつ」であればここに共鳴してもらえると思っており、働くうちに自然とスキルがつき、テーマが見つかると思います。

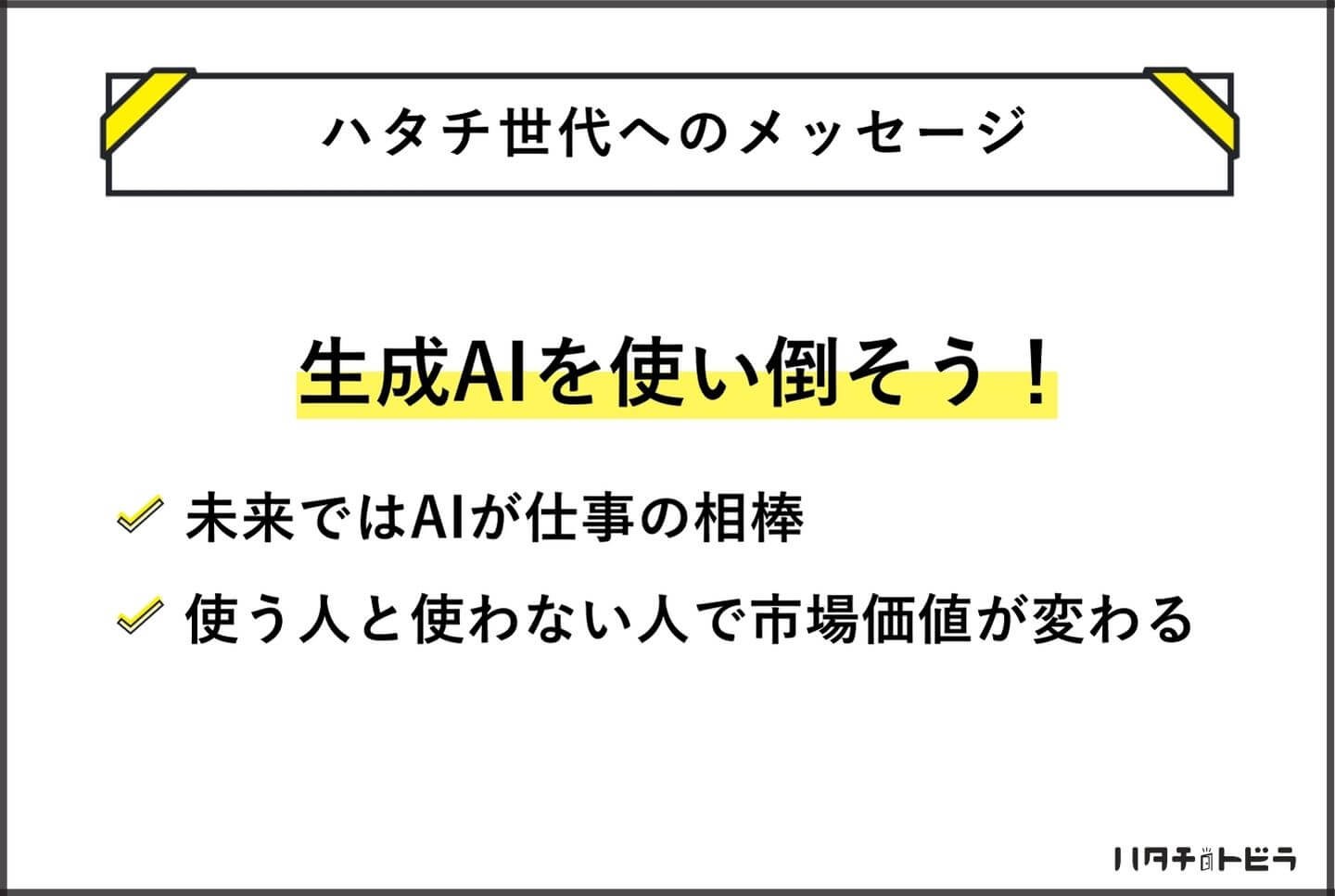

ハタチ世代へのメッセージ

Q.最後に、ハタチ世代に向けてどんなことを伝えたいですか?

生成AIを使い倒そう!と言いたいです。

今、ものすごい勢いでAIが生活に浸透してきて、仕事のあり方を変えています。この衝撃の規模はおそらく、インターネットが普及し始めた時とほぼ同じか、もっと大きい。現代ではインターネットを使わないで仕事するなんてありえないですよね。おそらく未来では、AIを相棒に仕事をしていくことがスタンダードになるでしょう。僕自身はすでに採用・人事業務の中だけでなく、プライベートでもAIを活用しまくっています。

この2,3年でビジネスの世界や生活の中にAIが浸透してきましたし、今後2,3年でも加速度的にAIは普及してくるでしょう。学生のうちから使い慣れておくと今後の市場価値が変わってくると思いますね。人生の選択肢を増やす手段にもなるんじゃないかと考えています。

無料で使える生成AIもたくさんあるので、日常のちょっとした質問をしてみるところから始めて、知的好奇心とAI活用スキルを育ててみてください。

編集後記

本質的な価値観は、一見選考には関係のないようなエピソードにこそ現れるのだと、Sapeet人事責任者の町田さんから学びました。

面接に挑む際には、気合いの入ったガクチカや綺麗なストーリーを披露したくなるもの。けれど、そうした「用意した言葉」ではなく、あなた自身の率直な価値観を知りたい人事は多いはずです。

表面的なテクニックを求めていませんか?

面接の場で、心を開いて本音を話せそうですか?

納得感の高い「選び・選ばれる関係」を目指すために必要なのは、自分や相手をまっすぐ見つめて理解する、素直で深い好奇心なのかもしれません。

まずは自分の幼少期を振り返って、どうしてそうだったんだろう?と見つめ直してみるのはいかがでしょうか。